新一代IP创业者如何合理解决各种法律问题?

分享嘉宾:邱婷婷 上海数科律师事务所合伙人

分享提纲:

一、“一人公司”的法律坑在哪里?有什么规避方法?

二、“谁会动IP的账号?”如何避免分手后的账号撕逼?如果已经发生了账号因撕逼而陷入停播或者一方擅自修改账号密码的情况,IP如何快速拿回控制权?

三、“被侵权了怎么办?”商品被山寨、作品被二创,如何进行快速有效的进行维权?

四、“IP 被网暴了怎么办?”

五、“色字头上一把刀”,如何避免“仙人跳”?

六、超级个体如何避免婚前个人财产转化为婚后共同财产?

七、什么样的合同在律师看来才是一份好的合同了?

八、为什么超级个体选择法律顾问比招法务的性价比更高?

铁子们,先介绍下自己,我叫邱婷婷,数科律师事务所合伙人,常驻上海。

我毕业于西南政法大学法学院,曾经在腾讯和百度两家大厂做过产品经理,负责商务谈判及合同设计。

喜欢:旅行、滑雪、滑板、唱歌等一切好玩的事儿和有趣的人。

我们团队一直服务于“传统+互联网”行业及其他各类创新领域的公司和超级个体,提供“法律顾问”、“诉讼”及“个性化经济诉求下合规解决方案”等法律服务;文娱行业目前占据我们服务客户的30% 。

为了咱们今天的夜话会,我将工作中遇到的IP/超级个体老板咨询较为频繁的问题进行了提炼,用“拆借问题+破解思路”的模式跟大家来进行分享,我尽量让这些解答通俗和有趣一些。

希望今天的分享能帮助大家初步的建立一些法律思维的框架,因为对于每一个案件而言,依然是需要具体问题具体分析的。因而也有了一些写在分享之前的感受:

1、关于合规:我个人认为合规本质上更像是一种工具,法律答案不仅仅是被告知“哪些事不能干,干了会有什么样的法律后果”;而是帮助你通过对合规的梳理形成一套解决方案,从而穿越合规达成特定的商业诉求,当然只能是合法的商业诉求。

2、关于诉讼:我们团队是比较擅长诉讼的,但从解决问题的角度,我更倾向于认为,诉讼是解决争议的最后一站。是否选择诉讼需要分析“投入与结果”的投产比;

而解决问题还包含着非诉的很多工具,这些工具可能对特定问题的解决而言更加的有效和迅速,所以,并不是一出现争议,就一定要诉讼。

3、事后补救远不如事前风控来的更有效。

4、“立场决定脑袋”:不同的立场和目的所对应的解决方案和法律思路是完全不同的。因此,剖析破题思路的前提是必须预设立场,所以如果在这些问题的分享里你刚好在立场的对立面,可以通过反向理解来进行拆解,从而得出属于你立场的解法。

接下里我们进入正题了。

第一部分:“一人公司”的法律坑在哪里?有什么规避方法?

我想今天很多来听这个分享的铁子们,超级个体的比例是不少的,创业的第一步就是搭建一个经营主体,所以这件问题想放在第一个分享。

首先,我们需要明确“一人公司”在法律上到底是个什么组织形式了?

其实我们在日常生活里经常提到的“一人公司”,并非是法律上的概念,而是泛指由一个自然人全权控制和管理的经营主体,那么在这个理解下通常包括以下三种组织形式:

1、个体工商户:注册最简单、税负低,更多的被用于小规模经营使用,比如小吃店、理发店等,个人财产与商户风险深度绑定,需承担无限责任。

2、个人独资企业:税负低,实践里常被用于资金通道、税务筹划等,投资人(自然人)需要对企业债务兜底,承担无限责任。

3、一人有限公司:由于前两者都不具有公司法人资格,因此在法律的角度,只有“一人有限公司”才能叫做“一人公司”。

这里我想重点分享的第一个雷,也是容易被大家误解的:选择“一人有限公司”就只需要承担“有限责任”吗?但其实这个有限责任在司法实践里是非常容易被击穿为无限责任的,为什么了?

因为虽然“一人有限公司”属于有限责任公司的一种,但由于这种组织形式由唯一的股东完全控制,对债权人有失公平。因此,法律在诉讼中对一人公司苛以了更严格的举证责任倒置要求,一旦达不到,就能把股东轻易的拉入无限责任之中,这是什么意思了?用更通俗的语言解释是,一旦公司发生债务纠纷处于诉讼中的时候,法官判断股东是不是应当和公司一起承担无限连带责任时,需要公司提供“经会计公司逐年审计的财务会计报告”才能证明股东的个人财务和公司是完全独立的,才能撇清这个唯一股东不需要承担无限责任。

这个证明高度在实践里落实其实是很难的,大多数的一人公司不太可能花这个成本去做逐年审计这个事情,而且实话讲,大多数一人公司的财务状况,和股东之间就是多少都有一些混同的,很难实现审计要求。

这样就会导致,我们律师在诉讼的时候,第一步就是去查被告的工商信息,只要遇到被告只有一个股东的,起诉的时候就会连带股东一起告进去,而我们通过这个方式,已经将很多的一人有限公司的自然人股东,也拉入了债务的承担中。

当然,一人有限责任公司的唯一股东也可以是公司主体,那么在用前述规则拉入唯一股东来承担责任的时候,就只能拉入这个公司主体的股东,这就是破雷的第一个小方案。

那么如果,你只想将股东设置为自然人,有没有什么方法?能把这个自然人的无限责任摘开了?

最简单的方法,是把唯一股东的100%股权,摘出1%甚至更低来给到一个你信任的另一个主体持股,就能够轻易的打破这个举证责任倒置的规定。—— 这是第二个破雷的小方案。

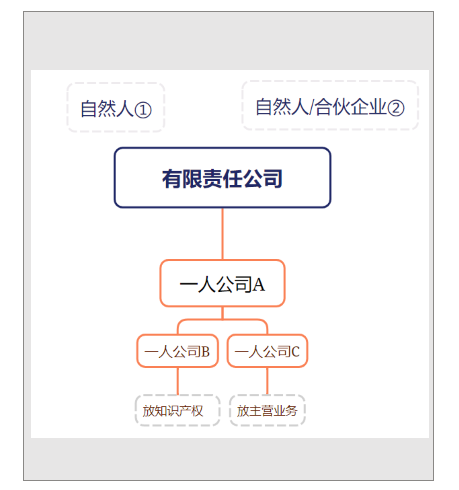

但我们今天想分享第三种股权不被稀释的更安全解法——“层级式股权结构设计”,简单而言就是通过层层持股的方式,让你实际运营业务的公司在最底层,那么即便业务公司被债权人追责穿透股权,也很难层层穿透数个股东而波及到藏在顶层主体背后的实控自然人,从而实现“一人公司”下的风险隔离。大家可以先看下这个结构图:

这是一个比较简单“一人公司”规避风险的结构,大家可以看到,实控的自然人放在了“有限责任公司”里,主营业务放在了“一人公司C”里,而比较贵重的知识产权部分(也可以是其他资产)放在了“一人公司B”里,中间还设置了一个夹层“一人公司A”。

这个模式的好处是:即便主营业务发生债务纠纷,也难于波及到核心资产(知识产权)的部分,而债权人也很难穿透层层股权追究到顶层自然人股东的责任,从而同时实现“一人公司”下对自然人和对宝贵的IP产权的双层保护和隔离。

备注:这个模式中的每一层主体,可以通过你的业务规模和发展情况,来做更加灵活的结构调整,如果在不考虑特定行业监管的情况下,甚至还可以加入境外主体、港澳台主体等更难以被执行到的主体。

但同时,大家也要考虑到,如果未来你有引入融资的打算,投资人可能也会产生“你是不是一开始就想着规避责任”的想法,影响到融资的进程,所以这是一把双刃剑,还需要根据自己的情况做一个平衡的设计。

除了这种简单的方式,实践里我们还会有更多为实现不同诉求的更为复杂的结构设计,比如被很多知名企业采用的VIE结构,核心亦然是为了突破监管限制,从而顺利实现境外融资和上市。这里暂不进一步展开了。

第二部分:IP账号保卫战之“谁会动IP的账号”?如何避免分手后的账号撕逼?

首先想告诉大家的是,无论是抖音/微信/小红书或其他平台的账号,账号的所有权都是归属于平台的,IP拥有的是使用权。这在你们注册账户点击 “用户注册协议”时候就已经明确了,平台拥有最终管理权,可以随时收回、封禁或限制账号使用。大家可以看下下面这个截图:

换句话说,平台是家长,制定规则,管理账号、极端情况下回收使用权。IP账号在这个家长规则允许的范围内,可以进行商业化运营,并且帮平台引入更多的用户,但赚了钱你也不能不想着家长,所以双方是一个平衡共赢的关系。

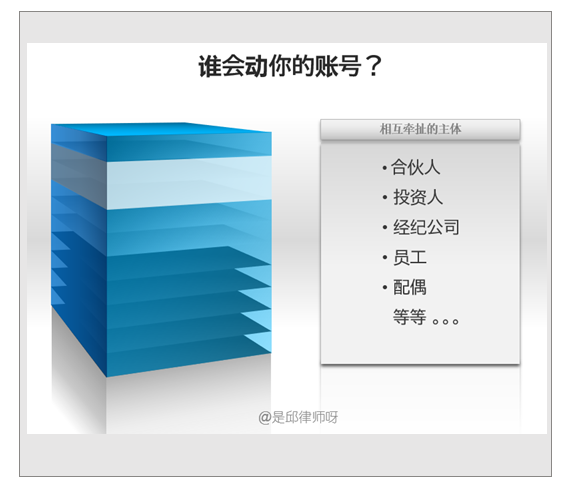

然后我们来到这个分享的重点——谁会动IP的账号了?

你可能会说,这个账号是完全由我本人出镜的一个账号,别人抢走也没法用啊,为什么还需要保卫了?

其实在我们实际处理的案件中,抢夺者看中的并不是未来运营这个账号的收益,而是这个账号目前的筹码能跟你兑换多少分手利益的问题。

也就是说,当你的账号收益足够大、影响力足够大的时候,如果现实的分手利益对方不满意,对方又能一定程度上把控这个账号的状态——比如让这个账号陷入停播、异常等——这就是IP害怕的,更有甚者私自改掉密码、转走账户内的资金,以并此为筹码来博一个更大的分手利益。

为了避免这样的情况出现,这是我们提前需要做好账号保卫的核心原因。

第二个小重点,IP保卫战如何做了?

我们从事前风控和事后补救两方面来讲;我想告诉大家的是,事前风控永远比事后补救更重要,因为当利益足够大时,人性真的难以考验。

一、事前风控主要有以下几个重点:

1、尽量由IP本人来注册账号

在实践里发生诉讼争夺账号的情况下,法院通常会更关注账号注册情况,白话来说,也就是谁注册,通常谁就拥有原始的控制权。

2、签署《账号使用协议》

如果你不得不用其他人的身份来注册账号,或者出于运营需要,你的合伙人/员工也掌握这个账号密码的时候,一定要签署《账号使用协议》,提前约定好账号的归属及管理权等等内容,排除账号在双方发生争议时停滞的可能,并把双方在产生账号争议情况下任何一方擅自对账号进行“毁灭性”操作的违约行为进行更为严重的责任承担约定。因为这个违约责任是双方均被制约且公平的,所以在事前更容易谈下来。签过合同,也能更好减少运营过程中参与方产生“人性的恶”的概率,并且将来若真的发生纠纷,这份合同将会成为最有力的证据。

3、日常运营中重要信息的留痕

如果双方之间没有签署过协议,那么发生诉讼时,法官就会侧重于考量双方在账号运营中的实际的投入和贡献值了,因此在关键问题上建议用文字形式(如微信)与对方进行沟通和确认。

4、核心信息共同掌控

重要账号的注册手机号、邮箱、密码等等关键信息最好不要由一人单独管理,单独控制。

二、从事后维权的角度来讲:

如果已经发生了账号因撕逼而陷入停播或者一方擅自修改账号密码的情况,IP要快速拿回控制权,怎么办了?

实践里我们通常会采取这些法律操作方式:

1、第一步,立即向平台提起申诉。如果账号是ip注册的,只是实名认证由运营操控,那么可以向平台提交详细的注册记录、及根据平台要求附加提供双方合作的相关证据,证明账号归属问题,请求平台配合做变更。

同时向对方发出律师函,大概率对方不会回复,但是没关系,律师函的目的是固定证据并强化对方的法律过错,且需要在函件中明确要求对方配合协商解决,否则将承担相应的法律后果。

2、如果第一步平台申诉和双方协商都失败了,那么我们可以进入到第二步,提起诉讼。如果双方有签署过《账号使用协议》是最佳的状况,因为法院会优先考虑双方的协议约定,如果没有,那么就需要整理从账号创建到日常运营的关键节点证据链,证明账号无论从实际使用还是品牌价值的角度均应归属于自己,并请求法院协助变更实名认证,恢复账号控制权。

3、需要提醒的是,如果账号内金额较大,且对方存在明显的侵占行为,还可以考虑报警处理。

第三部分:被侵权了怎么办?— 商品被山寨、作品被二创,如何进行快速有效的维权?

关于这件事,根据我们处理案例的大数据 我想跟大家分享的是,无论是小到素人博主、淘宝商家、还是大的平台巨头,侵权行为都是一个屡禁不止,雨后春笋不断再生的难题。

它的难来自于一个核心点,违法后果远低于侵权收益。

因此,在这样的现实状况下,侵权就会变成实践里更多的一种选择。先给大家看几则我们在服务的案例:

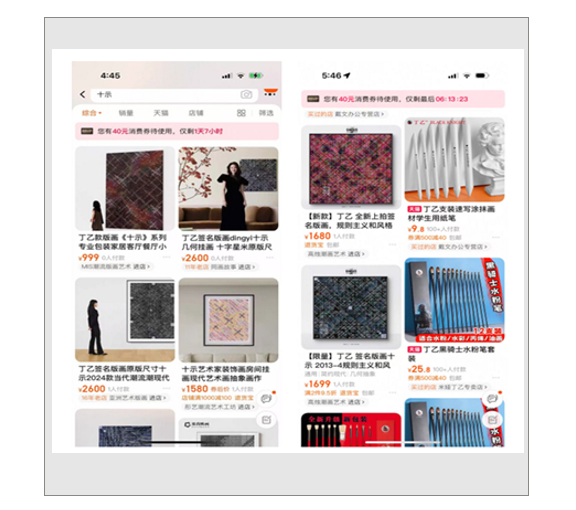

丁乙是一位非常有名的抽象派画家,《十示》是丁老师知名度很高的代表作品,但你在淘宝搜索“十示”关键词,你会发现,盗版作品数不胜数。

对于这些明显侵权的行为,胜诉的确定性都是非常高的。但我想分享给大家的是,这些侵权行为背后的主体,大多数都是一个个小小的壳,并且随时做好了被打击掉的壳。也就是,即便你打击掉一批,它们也能快速的换个不同的壳,继续侵权赚钱。

为什么他们这么敢了?

因为在目前的司法实践中,对于侵权后果的赔偿额是根据“侵权行为+侵权过错+侵权损失”等维度来进行综合酌定的,根据类案能够初步判断赔偿金额的范围,这就导致了对于大部分侵权获益并不高的商家,它明白承担责任的限度在哪里,它赌你不会每个都诉,而且大不了就是换个壳,再继续挣钱。

其次,诉讼有一个时间差,你可以理解为一个案件从“取证-起诉-立案-判决-执行”的整个时间流程,至少长达几个月,那么侵权方就能利用这个时间差持续的侵权,或者换个壳侵权,继续挣一波钱。

但是从另一个角度,作品侵权全是坏事吗?对于内容创作者而言,这种侵权行为在没有对你造成实质性伤害的情况下,会不会也帮助了你的作品进一步进行了影响力的传播了?所以这个打击的力度和平衡的把握,也需要大家结合自己的实际情况来决定,在这个案件里,我们和丁老师,也考虑到了这个结果的平衡。

因此我们目前的做法是:

1、选取销量最高的几个商家,以及擅自使用“丁乙”老师姓名的有明显傍名牌、搭顺风车意图的大型商家进行了起诉。

2、对于一些侵权主体为自然人的小个人商家,快速下架的方式由两种,一是到平台的知识产权官网投诉(在每个平台的官网首页底部都会披露,比如淘宝是“淘天知识产权保护平台”),请平台协助立即下架,同时对侵权主体直接发律师函。

3、最严厉有效的打击方式是动用刑事,如果这个侵权行为已经对我们产生了特别实质性的伤害。

—— 比如我们在和侵权主体谈判过程中,可以挖掘出侵权的生产源头,直接报警进行刑事立案。

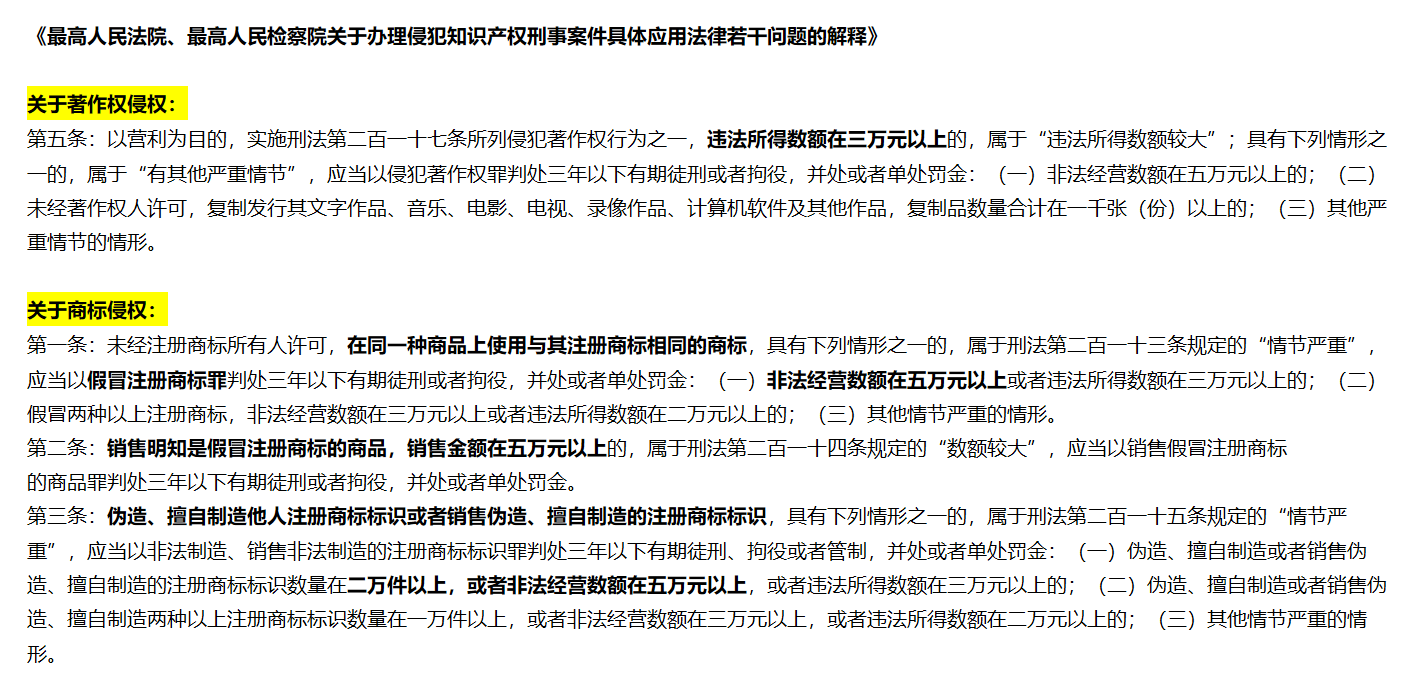

而这个入刑门槛其实并不高,我帮大家把具体的法条摘出来了:

(著作权就是我们常提到的作品版权)

大家可以看到,侵害著作权所得3万以上,假冒、仿冒商标或者销售明知是假冒商标的产品达到5万以上,就能去报案了。

我们也服务过不少影视作品信息网络传播权被侵权的维权。

大家知道一个影视作品的版权购买费用是非常贵的。但在一些没有版权的主流平台,始终都会存在很多没有授权的影视作品(或者短剧)切片不断流通。站在平台角度,无论是难以穷尽监管、还是出于引流目的的考虑,多少都有些疏忽的存在。

关于这点也想跟大家分享一些主流平台的操作方式,我们也代理过数个“爱奇艺与某头部企业”之间关于影视作品的侵权纠纷,对于这些大的主流平台,面对众多用户的侵权行为时,更多的选择依然是先用诉讼的方式启动平台间的谈判机制,最终通过和解来达到平台之间的合作。

除了这两个案例,其他还包含对音乐作品、声音作品、短视频作品等内容产权的保护,或者是对于商标、专利、商业秘密等具备较高财产属性的产权保护,都是需要引起重视的。

最后总结一下,对于IP而言,当你的作品被侵权时,如果目的只是让侵权者立刻下架,那么大部分的情况下,向平台“投诉+发函”就可以解决了;而如果侵权行为对你产生了实质性损失,那么需要果断的采取“固定证据+诉讼”的方式,甚至是启动刑事措施来保护自己的。

第四部分:IP被网暴了该怎么办?

这也是IP会遇到的问题,比如我发一条视频,阐述了一个观点,下面出现了很多骂我的人,我非常愤怒,我该怎么办了?

这个事情我曾经有看到IP提出过,是不是可以通过发传票的方式,把这些恶评背后的自然人揪出来,然后去起诉他们,吓死他们!

我想告诉你们的是,这个方法当然是行得通的,并且胜诉概率也是比较明确的。

但是,面对无数个躲在背后的键盘侠们,并且在诉讼存在时间差的情况下,一个一个去揪,真的划算吗?而且你的起诉状晒出来,会不会反而又成为了这些人进一步解读和传播的素材了?还是你本意只是想出口恶气,吓吓对方?

站在律师的角度,其实我们最终决定会去采用法律方式处理的,是那些散布谣言、严重到形成网暴、实质性的对IP造成名誉权侵害的源头自然人个体。

下面来聊解决方案:

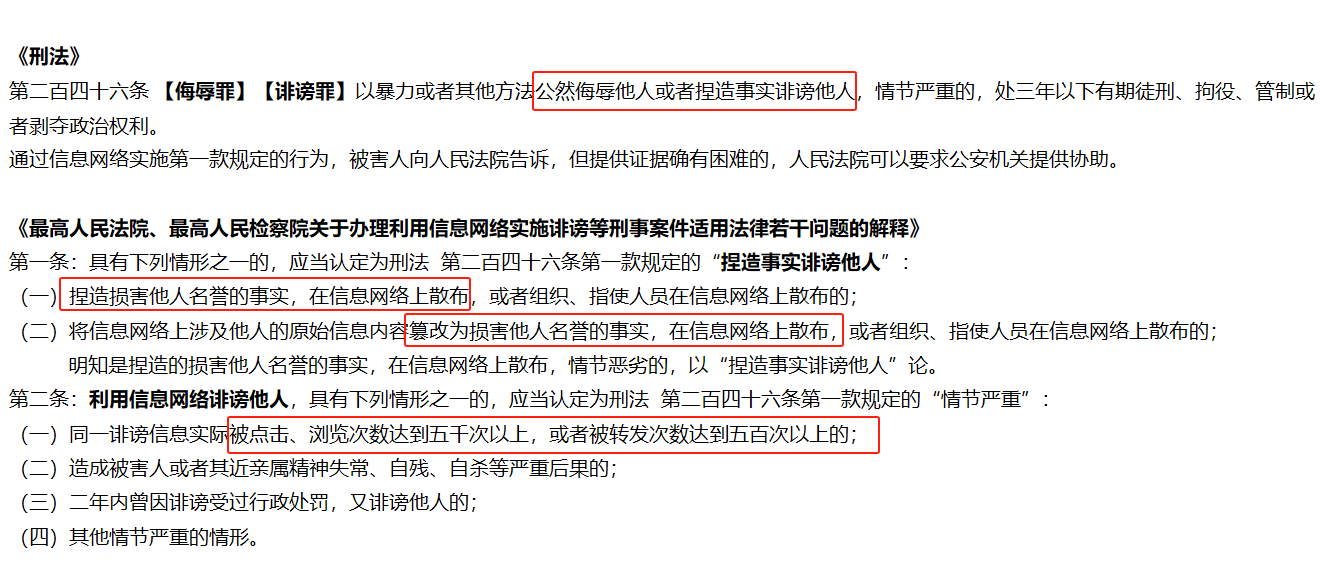

1、我个人认为,在极端的情况下,最快的方式是进行报警处理,这也是目前艺人们越多越多会采取的方案。我们先来看一下刑法的规定:

为什么报警?因为快,并且报案回执单对于立刻停止谣言的震慑作用是比较立竿见影的,但这种方式下手比较重,所以也需要被谨慎使用。

2、其次是比较柔和一些的处理方式 ——“以艺人工作室的名义发声明函”。

这种情况下,律师函反而是我们不建议采用的方式。因为律师的职业注定就是站在委托人立场的,当你在公众平台以公布律师函的方式来自证清白时,它的客观性反而更难以被用户信服的,甚至还可能被用户进一步解读,因此,所以我们会更加建议“声明函”,但这个声明函最好由律师来帮助你起草和拟定。

3、第三种方式才是起诉,诉讼虽然是一种胜诉确定性比较高的选择,但因为其存在时间差、滞后性、赔偿金额低等问题,而谣言的时效性和大众的注意力也是有限的,因此,决定诉讼前,我们依然会建议综合考量诉讼的投产比。

4、最后还有一个非常重要的点,就是无论你选择哪种法律维权的方式,都建议千万别忘记先固定住谣言证据,虽然公证是最稳妥的方案,但缺点是比较耗费成本,大家也可以采用“时间戳”等互联网取证工具。因为很可能在对方收到你的维权信号后,会立即删除掉这些内容,而这些内容又被分发传播了,那么后续你将难以证明源头的侵权者。

第五部分:“色字头上一把刀”,如何避免“仙人跳”?

大家是不是觉得,刑法离自己很远啊?

但我想告诉大家的是,即使我是一个专注于民商事领域的律师,刑事咨询也从来没有间断过,可见这个概率真不低。

为了这次分享,我总结了下这几年遇到的刑事咨询案件,发现一个遵纪守法的好公民,在“恋爱关系”里最容易触角到的刑事风险主要集中下以下几个领域:

1、男女发生性关系后,一方报警强奸/猥亵。

2、男女谈恋爱,一方以结婚/投资之名索要大额资金,后消失,另一方无奈之下只能选择报警诈骗。

3、恋人之间发生激烈冲突,一方把另一方车划破/或者其他高价值物品(比如奢侈品)损毁,后被另一方报警“故意毁坏财物罪”。

4、双方恋爱分手时,一方不同意,另一方以曝光为威胁索要大额分手费,后被报警敲诈勒索罪。

。。。。。。等等

大家想想身边的故事或者你曾刷到过的塌房瓜,是不是就不会感觉那么遥远了?

受限于篇幅,今天想重点分享下,如何在遇到职业选手时预防“仙人跳”?

先给大家分享一个真实的案例,去年一个高管找到我,被女下属报警强奸,这是个什么事儿了?

这女孩子从入职开始,就一直给这位高管主动持续的传递暧昧信号,男方虽然已婚,但在女方的持续攻击下还是没有把持住,双方就私下好上了,双方的聊天记录里一直是有互相切磋的往来记录的,但并没有发生过关系,直到两个人相处3个月后有一次晚餐,两个人都喝了一点酒,有点微醺,晚餐后女方邀请男方到家里坐坐,喝点茶醒醒酒,男方就答应了。

然后,问题就出在这里了,女方竟然在自己的家里,安装了摄像头!

两个人天雷地火的时候,女方突然拒绝发生关系。但这个时候男方已经很上头了,男方借着酒意也就有了一些过激的行为动作,最终双方发生了关系。

但是这个男方前脚刚走,女方就拿着视频到警察那边报警被强奸了。

再告诉大家一个小插曲,这个案件一开始,警察是拒绝立案的,然后女方开始打市民热线不断的投诉警察,直至这个案件在初始证据并没有那么完备的情况下最终立案,而且这个女生职业生涯里过往已经曾经有过好几次类似的报案记录。

所以我们判断,这个女生应该就是个职业犯,而面对职业犯,对于没有接触过任何法律思维熏陶的老百姓,真的是很容易中招的。

虽然这个案件现在已经撤案解决了,但在侦查的过程中男方饱受煎熬,瞒着家里,瞒着公司,也给女方赔了不少钱,心力憔悴,中途还选择了辞职。这个事情带来的损失还是比较严重的。

那么在这个案例里为什么会存在“仙人跳”的空间和机会了?又如何预防了?

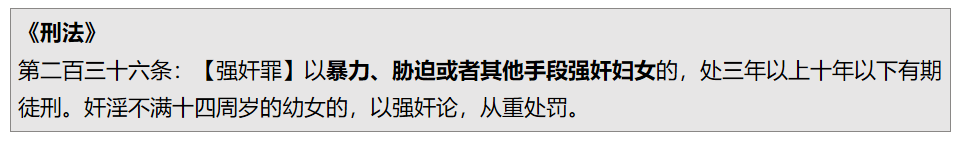

根据刑法中关于强奸罪的规定,判断是否强奸的核心点在于有没有“违背妇女的性意愿”,所以哪怕你们之前是男女朋友关系,甚至是夫妻关系,只要女方在发生性关系的那一刻明确表示了“不”,你就不能再进行下去了。

我们来看下强奸罪的规定:

这里我们的第一个知识点来了,如何判断“暴力、胁迫或者其他手段”?

司法实践里通常会通过三个点来判断,也就是在发生性行为的当下女性是否陷入“不知反抗、不能反抗、无法反抗” 的状态。比如被下药、酒精灌醉导致意识模糊或昏迷;处于熟睡、重病等无意识状态等等,

—— 这都属于女性不知反抗、无法反抗的状态。